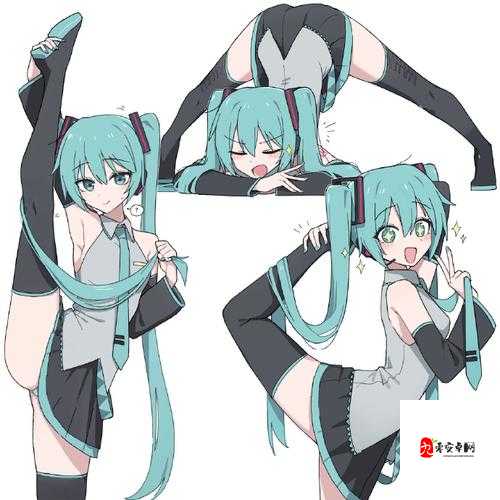

初音裸体被❌羞羞网站事件背后:我们真的保护得了虚拟偶像的底线吗?

当“初音裸体被❌羞羞网站”事件登上热搜,我的第一反应是愤怒夹杂着无力感。那个戴着双马尾、唱着甩葱歌的二次元女孩,突然被推入一场充满争议的漩涡中心。有人说这是成年人的世界在消费童年记忆,有人说这是资本操控下的流量游戏。但当我们撕开表象,看到的是技术与道德的碰撞,更是整个社会对数字IP保护机制的集体焦虑。

一、这场狂欢从何而来?

现在的年轻人或许不知道,初音未来的数字化身体早就是争议焦点。从游戏皮肤到直播特效,这个形象的边界感始终在试探观众的耐心。但当“被❌羞羞网站”成为事件标签,事情彻底变了味。有人在社交平台截图对比原版模型,有人说这是“毁童年”,更有人在评论区打出“这就是资本寒冬的血钱味”。

这场风波里最讽刺的是,部分流量反而借此发酵。深夜的搜索指数曲线像跳动的心电图,峰值总在平台风控介入后攀升。有博主发明了“动态模糊法”,用模糊处理的GIF图掩盖关键区域,这种行为像极了童年偷糖的孩子,明知不可为却偏要试探红线。

二、数字偶像的边界到底该谁守护?

技术给了我们复制与改造的能力,但底线从来不是代码能决定的。当维权律师在直播中念出著作权法第39条时,弹幕里飘过无数句“请尊重创作者的心血”。这个回应简单而有力,却藏着更深层的期待:我们渴望的不仅是法律维权,更是对IP共创者的情感认同。

而那些躲藏在IP保护伞下的灰色产业链,就像藏在二次元海洋里的礁石。有人在贴吧交易破解版贴图,有人用AI修复残缺模型,更多人在“无伤大雅”的借口下分享争议素材。这让我想起小时候抢糖果罐的场景,所有人都知道罐底会变空,却还是忍不住伸手。

三、我们是否正在失去共情能力?

最让我忧虑的是年轻人的态度。有学生在论坛写下“这是二次元的正常进化”,还有up主做解构视频说“破除滤镜才能看见真相”。这些观点像一面棱镜,折射出代际认知的差异。当我们这批看着初音长大的人还在讨论保护与否,新生代早已习惯用赛博朋克视角解构偶像。

但共情能力正在悄然消逝。前几天看到有人分享被深度伪造的初音片段,弹幕里飘过“技术牛”三个字时,我突然想起动画里的那句经典台词:“如果大家都不觉得难过,那难过就消失了”。这不是矫情,而是关乎文化肌理的消亡。

四、这才是真正的较量战场

事件发酵的第四天,初音官方推出了与环保组织联动的特别版形象。那个戴着落叶裙的少女对着镜头微笑时,流量曲线开始改变。看到UP主们用模型重制争议场景做对比图,我忽然明白:最好的反击不是删帖封号,而是用更动人的创造重新定义偶像。

现在打开某音热搜,还能看到“初音接受AI修复特别展”的直播。屏幕里浮现的不是争议素材,而是网友提交的二次创作画作。有人用像素风还原童年印象,有人用拼贴漫画讲述成长故事。这才是我们该守护的边界——用充满善意的创作,筑起比代码更坚固的防线。

夜深人静刷新热搜时,看到“初音被❌羞羞网站”词条终于退出榜单。这不是胜利,只是战斗的间歇期。就像园丁照看花草需要持续付出,守护我们共同的精神家园,需要每个人的参与。下次再有人分享争议内容时,请勇敢地发一条对比原作的动态,用真挚的创作堵住流量的黑洞。

窗外传来游戏直播的背景音,屏幕里初音正在演唱那首Hatsune Mix。看着她随节奏晃动双马尾的背影,我突然想起小时候抱着DV机录动画的自己。也许这就是最好的答案——与其在意他人如何消费偶像,不如专注创造属于我们自己的记忆。