附近5米以内约会为何引发热议?女生们的真实感受大起底!

最近发现身边不少姐妹在吐槽一个神奇的现象:只要手机开着定位功能,总能在社交APP里收到“附近5米以内”的陌生人邀约。咖啡厅里刚落座,手机就“叮叮叮”响个不停;地铁站等车时,陌生ID的问候像连环炸弹一样轰炸。

这种“近到能隔着玻璃窗眼神交汇”的约会模式,彻底打破了传统社交的舒适区。有人觉得新奇刺激——毕竟谁还没幻想过在便利店偶遇神仙伴侣呢?但也有人直呼压力山大:“明明只是想安静喝杯奶茶,却要反复拒绝对方的‘附近5米约会邀请’!”

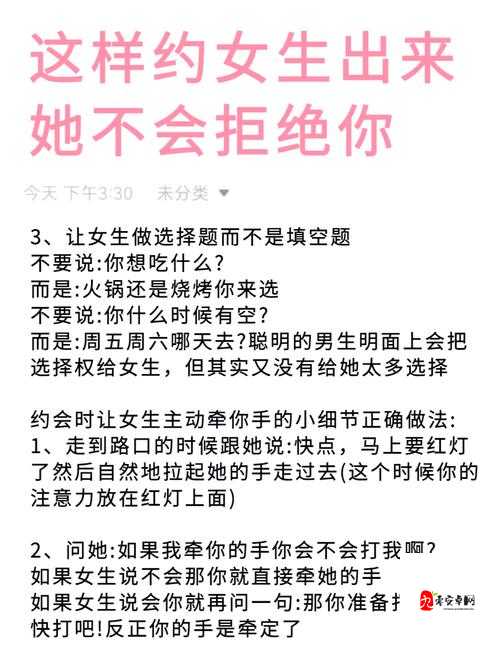

# 一场被迫选择的信任游戏

对于当代女生来说,“附近5米以内”看似是降低社交门槛的便利功能,实则更像是场隐形的压力测试。当你在奶茶店输入地址搜索Wi-Fi时,手机屏幕上跳出的可能不是WIFI密码,而是陌生人的搭讪请求:“五米范围内见面,是否接受?”

这种地理定位的精准匹配,把社交选择权变成交换游戏币般的仪式感。有人好奇:“既然距离这么近,为什么不试试看?”但也有人崩溃:“五米以内算不算贴得太近?如果见面了却聊不下去,该不该提前准备借口?”

更让人头大的是,这些邀约往往带着默认选项——系统默认“附近5米以内”用户互相可见,想要彻底关闭定位功能,得绕过四层菜单操作。仿佛现实空间里多了一双数字化的眼睛,随时随地准备将你拉入社交漩涡。

# 超近社交:是惊喜还是惊吓?

从心理学角度看,五米这个距离本身就是个矛盾点。根据霍尔效应,公共距离是1.2米以上,而社交距离则在0.5-1.2米之间。系统硬生生把人塞进“0.5米舒适区”,无意中制造了两种极端体验:

1⃣ 社恐本恐玩家:眼前晃着地铁广告牌却收到“五米外见面吃晚饭”的消息,仿佛突然被拽进密室逃脱房,手心冒汗却不得不配合。

2⃣ 社交达人选手:反而觉得这是彰显个人魅力的机会,特意穿着夸张单品在商场驻足,顺便测试“五米之内让人移不开眼”的功力。

有趣的是,这种模式下女生反而成了社交剧本的主导者。有人回复邀约时附带限定条件:“见面可以,但必须是我点的那家豆腐店,晚九点前不算。” 这种带着调侃的回应,意外成了打破尴尬的破冰神器。

# 谁在操控这场“附近5米”的狂欢?

最讽刺的是,我们明明想要真实社交,却总在虚拟定位的驱使下跳舞。试想: 如果两个人真的隔着玻璃窗对视三分钟,最终会相认吗? 或者说,这种“附近5米以内约会”模式,是否成了现代人逃避真实交流的温床?

有姐妹发现了个荒诞细节:某次在图书馆收到“五米内见面读书”的邀请,打开定位才发现对方站在三楼阶梯教室——系统把楼层差忽略不计,硬生生制造了“近在咫尺却远隔天涯”的魔幻场景。

或许这就是数字化社交的悖论:它用地理定位编织出的虚实交错世界,像极了现在年轻人的生活——既想逃脱孤岛,又害怕被潮水淹没。

站在便利店门口望着晃动的雨帘,突然收到“附近五米内点单喝热饮”的邀约,要不要接受全凭当下心境。这种微距离社交终归只是工具,真正重要的是能否在现实的五米、五十米、五百米处,自在地呈现真实的自己。

毕竟,真正的“附近”从来不是系统定位的经纬度,而是两个灵魂恰到好处的靠近距离。