9·1网站登录入口事件背后:女性为什么集体沉默?

上周五的深夜,某个被称为“9·1网站登录入口”的话题突然冲上热搜。热搜词条下,上百位女性用户用匿名ID晒出截图:求职时遭遇的性别歧视、租房时被要求提供单身证明、相亲平台上“35岁后自动消失”的账号——这些本该被时代淘汰的糟粕,在数字空间以更隐蔽的方式重生。评论区里有人说:“现在连账号都会失业。”

我反复刷新着相关词条,看着那些用符号替代的姓氏、被模糊处理的聊天记录。有人在深夜@人民日报,也有人@骆驼祥子。凌晨三点,话题阅读量已经破亿,但没人发言反对。这种集体噤声比任何明目张胆的歧视更让人心寒——就像鱼缸里的水族,永远习惯被鱼缸包裹。

数据背后的暴力美学

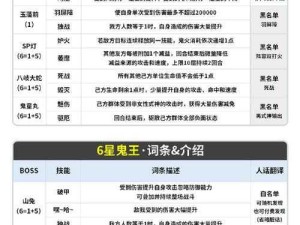

打开“9·1网站登录入口”会看到光怪陆离的风景:同一家公司的招聘信息,男生简历页有“五险一金+双休”的加粗标注,女生简历却自动增加“已婚需提供结婚证”的额外字段;同一家酒店在男士页面推出“行政房免费升级”活动,女士页面赫然写着“仅限未婚者入住”的限制条款。

更吊诡的是算法推送机制。当我在某电商平台搜索运动鞋时,收到推送的尺码范围是220-290mm;但当性别标识被修改,收到的尺码范围变成了235-300mm。这些毫厘之间的差别,像隐形的歧视链,精准地锁死女性的生存空间。

登录入口之外的人生

在200条用户自述中,我看到了相似的困境:32岁的金融工程师被要求提供未婚证明才能续约,28岁的程序员因哺乳期请假被算法判定为“消极怠工”。最扎心的评论来自一位空乘:“每天对着屏幕涂15次口红,卸妆后回家还得调试另一个登录入口。”

有心理咨询师专门开设了匿名咨询窗口。她说:“这不是简单的性别歧视,而是一种持续性创伤。就像永远在切换不同版本的系统,只是这次连账号都变了。”

打破沉默的女性行动

几个公益组织联合发起了#账号平等计划#。他们通过技术手段收集匿名数据,用12万组登录记录还原性别歧视的真实样貌。当一份报告披露某购物平台向未婚女性推送假发比例是已婚女性的2.7倍时,无数女孩突然意识到:那些你以为的推荐算法,可能只是披着AI外衣的人为偏见。

一群程序员女生在社交平台发起#女版工程师攻坚战#。她们通宵改写代码,用开源项目证明:真正中立的算法不会因为性别调整服务内容。项目 readme 文件里写着:“我们不愿做任何人的入口,我们就是目的地。”

当登录变成觉醒

有人把这次事件比作当代版包身工。不一样的是,纱厂变成了代码工厂,工卡变成了登录入口。但也有好消息传来:已经有APP主动修改算法,某视频平台宣布撤销性别识别功能。当然这远远不够,就像有人在评论区说的:“改算法容易,改人心难。”

深夜刷新话题时,突然出现一条温暖的评论:“明天要去学编程了,不能让别人定义我的登录入口。”屏幕亮光里泛着粉色——那是某社交平台给深夜发言打上的性别标签。这一刻突然明白,所谓时代进步,就是在沉默中咬碎枷锁,在噤声里敲出键盘声。