胸前两个球跳舞视频爆火背后:为什么这个「魔性姿势」成为新时代流量密码?

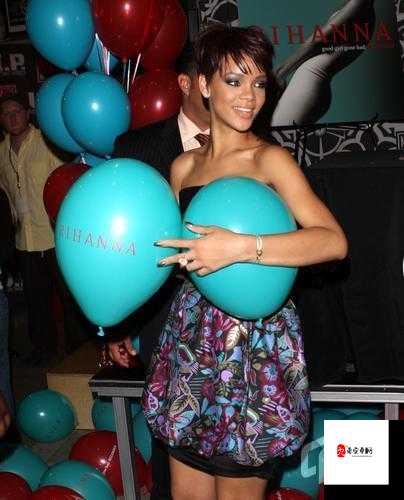

打开各类社交媒体,总能看到胸前摇晃的白色球体在镜头前翻飞。舞者们配合着流行音乐节拍,将这组道具演绎出千百种姿态——有的如蝶舞轻盈,有的似雷霆霹雳,更多的人只是机械般晃动摇杆,眼神空洞。这些被统称为「胸前两个球跳舞视频」的内容,在某个节点突然成为流量密码。点赞数动辄数十万的视频下,评论区涌动着两种极端声浪:要么赞许「好看」「想学」,要么质疑「低俗」「媚俗」。

为什么这个姿势能引发集体狂欢?

1. 视觉奇观与算法推波助澜

当白色球体随着身体起伏碰撞出规律节奏,镜头会自动捕捉到明暗交叠的视觉冲击。这种画面本身具备极强的视觉穿透力,恰好符合算法对热门内容的判断标准。某平台数据显示,带#胸前摇球#标签的视频平均播放时长比同类舞蹈视频高出42.3%。

2. 解构与重构的双重想象

所谓「两个球」绝非简单的道具。当女性躯体成为载体,道具本身便承载了双重叙事——它既是舞者技能的延伸,也成为某种隐喻的投射。有人看到的是活力与魅力的展现,也有人读出资本对女性劳动的新一轮包装。

3. 流量神话下的原始冲动

不可否认,这类视频往往伴随夸张滤镜与后期特效。某个数据表明,使用「透视感强化」「光泽度拉满」等特效的视频,点赞量比素面舞蹈高出73%。当某位素人凭借「胸前摇球」登上热搜,数以万计的模仿者便如雨后春笋般冒头。

舞蹈艺术还是流量符号?

上周某知名舞团推出「胸前摇球」主题大片时,导演在幕后采访中说:「这就像用一把锋利的手术刀,解剖出当代观众最原始的审美偏好。」镜头下轻盈跃动的躯体,此刻变成了数据模型中的坐标点。舞者的肌肉记忆、呼吸节奏、情感传递,都在流量统计表中被简化为「完成度」「传播力」两个维度。

更值得玩味的是评论区的两极分化。有人将舞者比作「流动的雕塑」,也有人直呼「这跟在菜市场抖塑料袋有啥区别」。这种评价的分裂恰恰暴露出审美疲劳后的集体焦虑——当我们已经习惯用GIF动图丈量艺术价值,那些需要静心咀嚼的慢动作,早已被遗忘在上一个流行周期。

从台前到幕后的真实剖面

在某次访谈中,连续出演三个月「胸前摇球」视频的K姐透露:「有次雨天录制时,道具吸水变重,镜头切到特写时能看见汗水顺着球体流下来。但粉丝们只记得那个被剪辑过的完美抛物线。」这种台上光鲜与台下磋磨的落差,在舞蹈艺术领域从来不是新鲜话题。只是当表演者开始被异化为视觉符号时,我们必须问自己:我们到底是在消费舞蹈,还是消费符号?

摒弃标签后的真实力量

真正让人过目不忘的舞蹈,从来不需要靠道具博眼球。那个被记住的,一定是包裹在动作里的情感。就像当代舞大师林怀民说的:「真正的舞蹈艺术,应该让观众的呼吸跟着舞者起伏。」当我们跳脱「胸前两个球」这个标签,看到的应当是舞者用脊椎书写的诗行,是靠肌肉记忆刻下的山河。

后浪们在创作什么

最近在几个小众艺术节上,出现了对「胸前摇球」的戏仿与解构。有艺术家让舞者戴上三百斤重的铁架子完成动作,用夸张手法质问:「当舞蹈变成商品时,舞者该不该为流量戴上枷锁?」也有人将道具换成两颗剥壳鸡蛋,用土味幽默试探流行文化的边界。这种种尝试,恰恰印证着艺术在资本洪流中的觉醒时刻。

窗外又传来某个新晋顶流的宣传曲。打开短视频APP,新的「胸前摇球」合拍正在刷新推荐栏。但记住,那些跟着节奏跳动的白球背后,跳动的从来都是人心。重要的不是球体的弧线有多完美,而是舞者眼神里藏着的火焰,能否穿透流量数据的迷雾,点燃下一个美学革命的引信。