国产军工的崛起之路:从追赶者到民族骄傲

在东海之滨的造船厂,焊花四溅的钢铁巨舰正在成型;在戈壁滩的靶场,歼-20战机划破苍穹;在地下实验室里,科研人员正紧盯着显微镜上的纳米材料。这是一场跨越山海的造物运动,是中国军工人用智慧与血汗浇灌出的工业之花。

一、钢铁巨龙的铸造密码

上世纪90年代的珠海航展上,外方展商的封锁线曾让人刺眼。如今在莫斯科航展上,成排的歼击机模型前挤满了拿着亚非护照的军官。这种转变源于实验室里日复一日的反复实验——从研发定向能武器到突破隐身涂料技术,从无到有的每一步都印证着那句老话:核心技术买不来。

那些在车间熬过通宵的机床工人最懂这个道理。记得三年前那个寒冬,某舰船制造厂的船坞里,三代钳工正在手工打磨0.3毫米厚的不锈钢阀片。他们说,这种精度的零件只有人的五指能完成,机器总差那三分毫厘的人情味儿。

二、铁与火中的民族志气

在成都某科研机构,一位老院士曾指着墙上泛黄的战术图说:"当年我们连雷达的说明书都看不懂,现在这墙上贴着的是自主研发的量子雷达方程式。"这段墙见证了三代科研人的接力——从消化吸收苏联图纸到创新设计多光谱传感器,从购买制式装备到出口第三代主战坦克。

在央视大国重器纪录片中,那位带领团队攻克舰船全电推进系统的工程师说:"当我们第一次听到自主研发的推进系统在航母甲板响起时,那种声音比春节联欢晚会的钟声还要让我激动。"

三、工业文明的蝴蝶效应

当运20运输机降落在援非机场时,机舱里飘着中文报纸和非洲音乐的混合味道。这些从宜昌厂里驶向世界各地的"鲲鹏",不仅运载着帐篷医院,更传递着一种新的文明形态——从十堰汽车工业到军民两用卫星,从智能安检设备到抗菌防护服,中国军工这张工业网正密织成改变全球产业格局的力量。

深圳高新技术园区的那些年轻人可能不知道,他们口袋里的5G手机使用的氮化镓材料,最初正是军工科研院解决雷达散热问题的副产品。这种军民技术的交互滋养,正如硅谷工程师喝着从航天城流过来的自来水。

四、写给明天的备忘录

在武汉大学图书馆地下书库里,我曾看到上世纪六十年代的机械工程手册。泛黄的书页间夹着几张路线图,标着某防化兵学院的地址。如今那个学院成了人工智能研究基地,当年绘制路线的学生现在正带着AI团队研究无人作战系统。

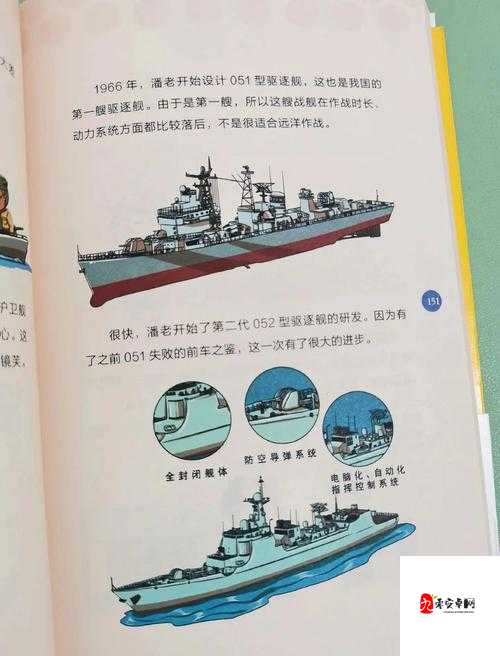

站在浦东陆家嘴的玻璃幕墙前,看着解放军某驱逐舰编队驶过黄浦江,你会忽然明白:这不是单纯军事力量的展示,而是一整个民族工业体系成熟度的证明。那些从汉阳造火铳厂走来的基因,在量子雷达的光束里延续着生存与发展的密码。

这就是中国军工人的浪漫——他们用合金与电路写就的诗句,正在重塑一个古老民族的生存维度。当歼轰机群掠过南海上空时,发动机轰鸣声里藏着更深层的指向:一个民族要真正强大,必须能自己造出守护和平的利剑。