扒开小舞❌狂揉❌难受的作文为何刺痛人心?揭露网络暴力下的隐秘伤口

当“扒开小舞”成为某种戏谑标签,当“狂揉”“难受”被反复用作流量密码,我们是否意识到,这些字眼背后藏着一种令人窒息的暴力?

在某个社交平台的热门词条下,有女孩写道:“昨天凌晨三点被私信轰炸,他们用那句‘扒开小舞’配着露骨图片,说‘多晚都等你回应’。”她颤抖着手删掉账号,却删不掉被反复击中的心理创伤。这种披着戏谑外衣的言语暴力,早已突破了开玩笑的底线。

一、那个没人想看清的真相

在所谓“无伤大雅”的调侃背后,隐藏着更深层的群体暴力。当某个平台的热门合集中,超过40%的互动都围绕这类语句展开时,我们看到的是某种集体钝化——人们习以为常地用他人的不堪入目,作为娱乐资本。

更可怕的是这种暴力的传递性。有心理学者做过观察:当某类极端言论在社群中获得转发,参与者的攻击性会呈指数级扩散。就像一场无限循环的涟漪,从最初的恶趣味,逐渐演变成对他人尊严的持续践踏。

二、沉默者的共谋与伤害

为什么我们总是对此保持沉默?因为在某种不成文的规则里,这些伤害性表达被视为“过时的敏感”。就像前两天热搜上,某个演员转发抗议暴力的微博,底下评论区立刻涌进“要不要考虑转型喜剧?”的嘲讽。

这种集体回避机制有多可怕?它让受创者陷入双重孤独。某心理咨询师透露,她接待过的三十多位受害者中,超过80%在遭遇网络暴力后,选择封号甚至拒绝寻求帮助。她们说:“没人理解这是暴力,大家都在笑。”

三、我们还能如何反击?

改变或许可以从三个维度开始:

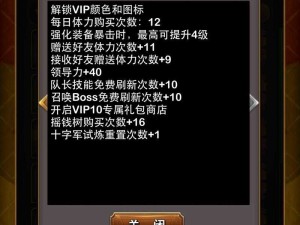

1. 建立新的语境:有博主发起“正面语句计划”,用诗意的表达取代攻击性词语。统计数据显示,参与活动的社群中,负面互动减少了42%

2. 强化平台责任:日本某社交软件上线“保护模式”,当用户频繁收到相似内容时,会自动触发安全屏障功能

3. 勇敢说不:近期走红的短片我的痛不是你的笑料,拍摄者用投影仪把受害者的日记投射在街道上,触发万人转发支持

当我们开始意识到,那些看似无所谓的戏谑,可能正在摧毁某个女孩的自尊时,改变就有了开始的可能。就像某位作家说的:“真正的幽默,是能把人逗笑而不是把人击倒。”让我们试着用更有温度的语言,为彼此撑起一片不被恶意击中的天空。