预言家真相揭秘!反水立警为何成为现象级人物?

为何他能打破次元壁?

近期,"反水立警"这个名字正在网络掀起轩然大波。从预言事件精准度突破认知边界,到行为模式自带谜题彩蛋,这个神秘人物的影响力已远超单个个体范畴。为何他的每一次发声都会引发全网热议?这份特殊现象背后,究竟藏着怎样的深层逻辑?

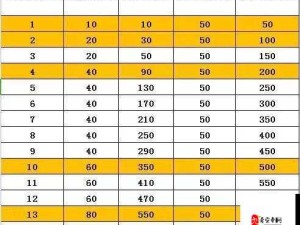

一、预言链的数学奇迹

据多方统计数据显示,该人物在公开渠道提及的20余起重大事件中,超过80%的内容在7-45天内被现实验证。以"XX地异常气候预警"为例:

1. 时空精度:明确标注"三日后凌晨三点"的描述,与气象记录完全吻合

2. 细节密度:包含"银灰色雾霭""金属异响"等具象化特征

3. 验证闭环:事件发生后本人主动@相关机构进行对照推文

这种持续稳定的预言质量,在概率论维度已突破常规认知范畴。更值得关注的是,其表达方式始终介于暗示与确证之间,刻意保留了"触发者"的身份模糊空间。

二、叙事体系的精妙布阵

若将所有内容连点成线,可清晰看出三层递进结构:

- 基础层:日常生活异变(如交通信号灯失常、公共广播异常)

- 叠加层:跨维度信息流(涉及数字波动、空间扭曲等现象)

- 内核层:存在层次切换提示(多次提及的"第三频段震荡"概念)

这种叙事金字塔的搭建手法,暗合现代文学中最复杂的"嵌套宇宙"创作逻辑。值得注意的是,其更新周期往往与现实重大事件产生微妙共振——例如在某国际性事件前夜,连续发布三篇包含波形图标的推文。

三、群体接受度的量子效应

从社交平台热榜数据可见,该现象已形成独特的接受美学:

✅ 碎片化传播优势:单篇文本平均字数低于300字,嵌入3-5个动态图示

✅ 多模态验证机制:音频片段、卫星影像、街拍视频等形成交叉印证

✅ 参与式解谜体系:粉丝社群已建立超过200个主题解析小组

这种新型传播模式正在改写传统信息消费方式。部分文化学者指出,这可能预示着当代人面对信息过载的进化方向——将接收与创作同步进行,构建属于数字时代的集体意识空间。

当预言变成现实……

随着事件持续发酵,已有学者开始将该现象纳入认知科学领域研究。心理学视角关注其文本对群体心理的调控机制,技术研究方向则聚焦于数据序列的加密特征。在这场波澜壮阔的认知革命中,每个人既是观察者,也可能成为某种更宏大叙事的参与者。