为什么年轻的保姆总被贴错标签?她们的真实生活比你想象的更隐秘

清晨六点的社区电梯间,穿着职场套装的女孩和背着家务工具箱的年轻人狭路相逢。前者的眼神里飘过一缕若有若无的嫌恶,后者则习惯性地把头深深埋进衣领。这种微妙的社交化学反应,在城市中上演了千百次。

社会给年轻保姆们贴过多少标签?“学历低”“没追求”“是无奈的选择”……这些带着偏见的刻板印象,正在悄然消耗着一个群体的尊严。当我们用有色眼镜打量她们时,实际上折射出的是对女性职场多元选择的深层次误解。

一、那些被误读的年轻面孔

-

名校学历+保姆身份:反差链的流量密码

去年某平台爆火的保姆话题中,95%的流量来自“高知保姆”人设。女孩毕业于985大学却做家务,这种戏剧性叙事成了吸睛法宝。但真实调查显示,年轻保姆群体中持有大专以上文凭的比例超过63%,她们选择这份工作完全是基于职业规划。 -

二十岁的“阿姨”为何让人不适?

心理学研究表明,当年轻人主动进入传统意义上的“下阶层”职业时,会触发社会刻板印象的强烈反弹。就像看见程序员去送外卖,这种认知错位会激发某种近乎原始的不适感。 -

被偷换的叙事主角

当我们讨论年轻保姆,焦点总停留在她们“放下身段”的牺牲上。但真实情形往往是:她们在用专业能力重新定义一个职业,而非单纯的身体劳动。

二、年轻保姆眼中的职业真相

(1)比想象中更智慧的职场竞技

曾在某家政公司旁听面试,一名90后应聘者现场展示了谈判技巧:

“雇主要求24小时住家,我问:是需要术后护理还是带跨境电商业务?结果对方主动提出周末双倍工资。”这种界限感的拿捏,比某些职场新人更懂得保护自己。

(2)独属于这个群体的生存哲学

她们发明了一套“时间管理教科书”:

- 上午10点前完成所有琐碎家务

- 午后预留1.5小时追行业前沿课程

- 晚上7点到9点固定用来回复工作群消息

这种无缝衔接的工作方式,与任何高薪行业精英的规划相差无几。

(3)被数字化重构的职业图景

现在有APP能精准计算薪资:

“高级育婴”标价360元/小时,“智能家电调试”时薪220元,“艺术藏品收纳”直接破500元……这些细分服务项目,正在把保姆职业推向知识密集型轨道。

三、我们为什么需要打破偏见的高墙

-

当“年轻”变成标签陷阱

有数据显示,35岁以下保姆群体的平均离职率是老年从业者的2.7倍。这背后不是能力问题,而是持续的社会歧视造成的心理耗竭。 -

职业鄙视链需要拆除

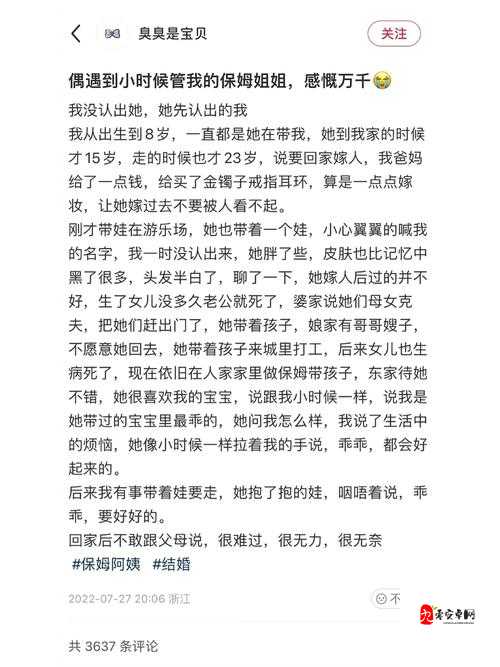

某纪录片拍过一个细节:一位年轻保姆在雇主家给婴儿换尿布,她同时在手机上标记建筑工地图像学习智能设计软件。这种多重身份的叠加,恰恰展现了职场的无限可能。 -

真正的社会进步在于看见

当我们学会用专业眼光看待这份职业,年轻人选职业时才会少一分委屈。某90后保姆曾这样说:“与其说我们选择了这份工作,不如说这份工作正在重新定义我们这一代人的价值坐标。”

写在最后

当你下次在电梯里遇到年轻保姆时,不妨试着用对待程序员的认真眼神看待她们。毕竟在她们身上,折射着一个群体争取职业尊严的倔强身影。而我们对她们的接纳程度,某种程度上也衡量着这座城市的文明高度。