雏田被揉❌难受❌3D动漫:忍者界何时才能停止单向消耗?

最近,某部3D动漫因“雏田被揉”片段引发热议。镜头里,角色扭曲的表情、肢体变形的画面,配合极具压迫感的声效,让无数观众直呼“心理负担过重”。这个看似夸张的场景,却精准戳中了当下动漫产业的隐性痛点——用暴力美学掩盖角色刻画失衡,而女性角色往往成为最大的牺牲品。

一、那些被“物化”的主角命运

从2D到3D,技术迭代让角色动作更细腻,但部分剧情走向却令人心塞。以雏田为例,最初设定是勇敢坚韧的天才忍者,如今却频繁沦为“被蹂躏背景板”。镜头反复聚焦她受创时的疼痛表情,甚至通过高饱和度的色彩渲染放大“不适感”,试图用视觉冲击取代角色成长线。

这种创作手法背后,藏着更深层的产业逻辑:观众爱看“戏剧张力”,制作方更爱“割韭菜”。当角色失去自主性,只剩下一堆可以无限叠加的痛苦表情包,编剧的惰性和市场的逐利性就暴露无遗。

二、视觉暴力与真实共情的错位

3D技术赋予画面震撼力的同时,也让“暴力美学”走向极端。某动画导演曾在访谈中提到:“通过角色变形展现力量差,更能吸引眼球。”这句话听起来冠冕堂皇,实则将女性角色推入悖论:你必须被伤害,才能证明你的存在价值。

更荒诞的是观众的“审美疲劳”——起初讨论“雏田被揉多难受”,后来变成“这帧骨骼错位太绝”。当痛苦成为流量密码,角色早已失去灵魂,只剩下一堆可以被任意解读的数据模型。

三、创作方与观看者之间的暧昧边界

数据显示,观看这类片段的女性用户占比远超制作方想象。有人发弹幕:“明明知道难受,就是忍不住想截帧”。这种矛盾心理折射出更复杂的社会现象:我们在消费暴力的同时,也在用暴力建构自我认同。

更值得警惕的是“探索者”与“暴力”的模糊界限。最近某平台兴起“角色受创细节图解”,将雏田变形的每一帧拆分成“力学解析图”。原本的负面标签,就这样被包装成“专业解析”,完成从痛情感光到流量密码的华丽变身。

四、从“忍者界”到现实世界的启示录

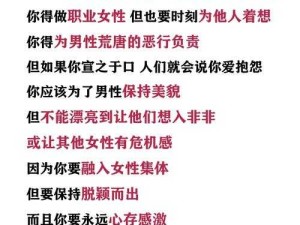

动漫从来不只是逃避现实的载体。当我们为“雏田被揉”反复破防时,是否也应该审视真实世界中的“单向消耗”?职场上的隐形加班、亲密关系中的权力失衡,不都是另一种形式的“暴力美学”?

技术的进步不该服务于低俗趣味。真正优秀的3D动画,应该用光影展现人性的深度,而非用“变形美学”消解角色的完整性。就像雏田原本是鸣人之外最立体的天才忍者,我们需要她手握苦无时的英姿,而非永远被揉捏的软肋。

从木叶村到虚拟次元,每个角色都该拥有独立呼吸的权利。当流量神话正在吞噬艺术底线,也许该有人站出来问:为什么我们不能用技术去创造更多元的可能性?