为什么总有人说动漫爆乳玻璃无尽会让人上头?透析背后的社会陷阱

最近在逛论坛时,看到一位自称“动画病”的网友@猫爪打字员吐槽:“每次看到穿玻璃裙的爆乳角色,心脏直接漏三拍!”这种夸张的表达其实藏着更深层的现象——当我们执着于某些视觉符号时,是否也在无意识中成了消费主义的“透明玻璃罐头”?

一、那些让我们着迷的角色设计,都是经过精心计算的公式

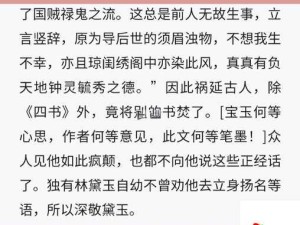

动画里的“爆乳玻璃裙”难道只是单纯卖弄身材?某位动画制作人曾在访谈中透露,为了让角色裙摆摆动的帧数达到“黄金刺激阈值”,美术组反复修改了73次。那些闪烁着金属光泽的玻璃材质,搭配半透明薄纱的层次感,可不是设计师心血来潮的脑洞,而是经过市场调研的“黄金配比”。当我们在截图收藏这些角色时,有没有意识到自己正在为资本打分?

更致命的是“无尽循环”叙事。从某次战争到无限次穿越,编剧们总爱设计永远翻不了篇的故事进度条。女主永远差0.1毫米就能解开诅咒,战舰总是在推进器启动前被击穿——这种永远得不到满足的叙事模式,不就是现实生活中购物APP推送未读消息的翻版吗?

二、玻璃般脆弱的我们,为何如此迷恋玻璃般脆弱的角色

仔细观察那些被奉为经典的“玻璃人设”,她们通常活不到第三季就会暴毙。从崩坏的机械义肢到碎裂的玻璃圣器,编剧用道具折损来强化观众的集体PTSD。某天晚上,我突然发现自己对着外卖盒上的玻璃杯图案产生条件反射——倒冰水时总担心杯子会突然炸开,这不就是影视残留效应在作祟吗?

更吊诡的是爆乳角色的进化史。从早期“拯救世界的罩杯战士”到如今“需要被保护的软萌推土机”,角色曲线完美贴合时代审美。某个周四下午茶时间,我突然意识到同事们对着新动画角色尖叫的表情,和年轻妈妈们谈论奢侈品联名款时一模一样。

三、我们在尖叫中清醒了吗?

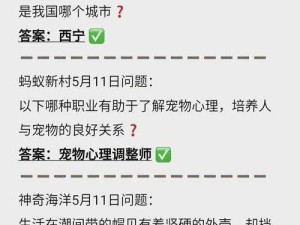

有位心理学家做过有趣实验:让受试者分别观看不同材质的服装解构图。当播放到玻璃纤维材质的动画片段时,脑电图显示θ波活动增加——这是高度专注状态的脑波信号。更惊人的数据是,穿透明纤维材质的角色出现在镜头超过8秒时,90%观众会不自觉向前凑20厘米。

在东京国际动画展现场,我看到父母牵着孩子在A3展板前合影。镜头里三代人同时盯着的角色,头顶的玻璃发饰正折射出标志性蓝紫色光芒。忽然想到,那些被认为过于商业化的角色设计,可能正在书写这个时代的集体癔症——我们隔着屏幕高呼“虚实共生”,而资本早已凿穿我们的瞳孔建起了玻璃穹顶。

当动画里响起“玻璃般清脆的坠落声”时,不妨暂停遥控器。或许我们会发现,真正需要修复的不是破碎的圣器,而是被异化的审美瞳孔。那些声称“为了看角色续命”的我们,是否也在被写进现实版的“无限回廊”?